リバーブ その1

どんなジャンルでも最重要のエフェクトだと思います。

音源に簡単なものが付属していることが多いです。

・効果について

一定の空間で響いたような残響音を作り出すエフェクトです。

ディレイは一定間隔で音量を小さくしながら繰り返すタイプですが、リバーブは元音そのものを引き延ばすタイプです。

リバーブは大きく分けて、アルゴリズム系とIR(インパルスレスポンス)系の2種類があります。

前者は機械的で整然としたリバーブで、後者は実際のホールなどの残響の特性をデータ化し、再現するタイプのリバーブです。

アルゴリズム系リバーブは、主に電子機器を使って効果をつけるものです。

古くからギターアンプに使われている暖かみのあるスプリング・リバーブ、綺麗な高音がボーカルなどに合うプレート・リバーブ、ソフト上で独自の効果を生み出している演算系のリバーブなどがあります。

IR系リバーブは現実にある空間からデータをとるので、有名なコンサート会場などのホール、録音スタジオやクラブステージなどのルームの2種類が大半を占めています。

コンボリュージョン・リバーブとも呼ばれます。

アルゴリズム系とはプログラムが違うので、人工的にIRデータを作り出して使うという逆転の発想のものもあります。

音源によって異なりますが、合ったリバーブが搭載されていることが多く、外部を追加するより動作も軽いので、まずは音源のリバーブをいじって練習してみましょう。

使っていくうちに、どちらのタイプのリバーブかもわかるはずです。

わからない場合は100%近く、大袈裟にかけてみましょう。

アルゴリズム系は綺麗に機械的に増幅しようとするのに対し、IR系はリアルさを尊重してざらつき、ぼやけていきます。

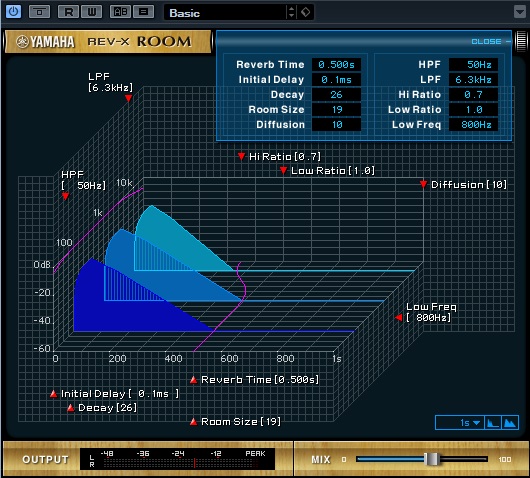

・基本的なパラメータ

○Mix、Level

リバーブの効果を全体にどれくらいかけるか。

○Predelay

どれくらい遅れて返ってくるか。

音の頭、輪郭がぼやけます。

○Size、Width

音響空間そのものの大きさ、左右の広がりなどを決めます。

○Time

リバーブの音の長さを決めます。

○Decay

リバーブ音をどれくらい残すか。

Timeの範囲内に収まり、大きくするとしつこい感じになる。

○Diffusion

音の拡散具合の設定、大きくするほど雑になっていきます。

○Low、Mid、Hi、Dampなど

各帯域を調整したり、高低の目立つところを抑えたりします。

(管理人へのご連絡は不要です)